Éditions Stock 2018.

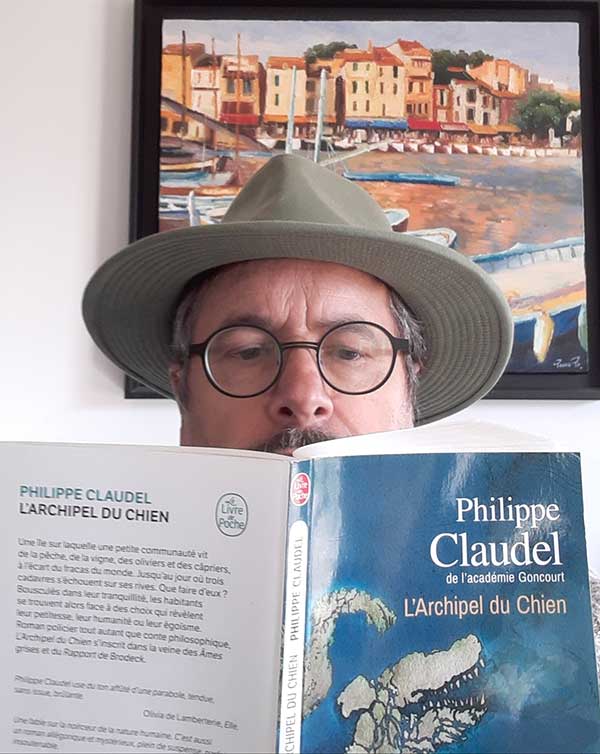

Parfois, en dédicaces, je m’ennuie. Les journées sont longues. Aussi m’arrive-t-il de profiter d’être en librairie pour consulter compulsivement – disons compulser – les piles. Ça me donne le tournis et je me demande ce que je fais là. Je suis sensible aux couvertures, aux titres. Moins aux quatrièmes dont je sais pertinemment que c’est « que de la réclame », de l’encensement. Mais, parfois donc, un titre, une couverture et sa quatrième font que je m’attarde et, plus rarement, que je file directement en caisse avec mon bouquin sous le bras. Ce fut le cas pour celui-là. En édition de poche, la contribution pécuniaire n’était pas insensée. « Philippe Claudel de l’académie Goncourt », un nom bien long que je connaissais comme on connaît tous les gens célèbres qu’on ne connaît pas. J’ai peu de culture et encore moins de mémoire. Évidemment en regardant le CV du monsieur ça a rattaché le bonhomme à des choses concrètes : des livres, des films. Aucun visage ne me venait. On me dit Vercingétorix, je vois très bien, malgré que personne ne l’ai réellement vu. Mais Claudel, il y en a trop. Et puis j’achète rarement un bouquin pour la tête de celui qui l’a écrit (n’est pas Sophie Marceau qui veut). Je ne suis pas une groupie de salons. Quand je rentre, le bouquin je le pose sur ma table. Puis, après un certain temps d’incubation, je le range sur mes étagères. Au pif, là où il y a de la place et où son format convient. Ensuite je l’oublie complètement. Et des fois je me dis : « Tiens, au fait ! » et j’extirpe l’objet, je reregarde le titre, je rerelis la quatrième et je l’ouvre. Le plus souvent encore les premières lignes me suffisent et il retourne se coincer entre ses deux homologues avant que la respiration des livres de la rangée n’ait refermé son espace. Là, au contraire, les premiers mots m’ont entraîné et… relâché, complètement essoré, 230 pages plus loin. Il est rare que je lise un livre d’une traite. Je pense que celui-ci t’y pousse, t’y contraint, qu’il est difficile de faire autrement. Tout y est : les chapitres courts qui t’incitent à continuer « encore un » et puis « encore un », la narration où l’auteur, qui n’est pourtant pas un personnage, se pose en premier rôle, l’histoire, leur histoire, notre histoire, qui te colle aux doigts. Je ne vais pas raconter, l’auteur le fait tellement mieux que je ne le ferais (voir vidéo ci-dessous), mais simplement vous livrer mes impressions telles qu’elles me viennent.

Déjà je n’ai pu m’empêcher d’y retrouver des piliers de mes références, de ma construction (en toute modestie) : Simenon, Céline, Bartelt et les frères Coen. Simenon pour l’ambiance (un peu le Chien jaune, encore un chien, transposé sur une île méditerranéenne), Céline pour la visions crue, réaliste et désabusée de l’humanité, Bartelt pour les subtilités de langage, les attitudes et les caractères des personnages, et les frères Coen par le côté « statue du commandeur » qui est commun au personnage du commissaire du livre et à celui qui constitue, généralement, la colonne vertébrale de nombre de leurs films (exemple Lorne Malvo dans la saison 1 de Fargo). Les lieux : une île paumée à l’extrémité d’un archipel en forme de chien (« je n’aime pas votre île qui n’a même pas l’excuse d’être une grande île » dira le commissaire en arrivant) au milieu de la Méditerranée (personnellement je l’ai transposée en Adriatique, c’est encore plus sec) surmontée d’un volcan capricieux, le Brau, habitée par les villageois d’un village sans nom vivant de pêche, d’oliviers, de vignes et de câpriers et gérée par une nomenklatura rurale constituée des mêmes notables qu’on retrouve partout. Les personnages, sans noms non plus, L’auteur les désigne par leur fonction (le maire, le docteur, l’instituteur, le curé) ou par leur sobriquet (Biceps, Le Spadon, la Vieille, Culsec). Un petit monde autarcique qui résume à lui seul l’humanité toute entière. C’est carrément un polar, voire un thriller. Ça se lit comme tel, sans répit. Un endroit arriéré, déconnecté où, pourtant, on retrouve, concentrée, toute l’humanité que nous donnent à voir, aujourd’hui et en temps réel, les réseaux sociaux dans leur crudité aveuglante. L’histoire est accablante et est servie par un style richissime qui la fait évoluer de chronique de la vie ordinaire jusqu’au conte philosophique très argumenté. Pas de concessions, pas de bons sentiments, n’espérez rien. Le rouleau compresseur de la vie, des hommes et de la vie des hommes. Et alors, en le lisant, je me suis rendu compte que rien n’était simple car, derrière une noirceur affichée, je n’ai pu m’empêcher de trouver de la jubilation. Le bien, le mal, selon d’où on les regarde, nous sourient différemment. Vous serez tour à tour, outrés, revanchards, justiciers, victimes, bourreaux. Ce qui se passe sur cette île « immonde » (mot du commissaire) se révèle être le creuset de l’humanité et le message va beaucoup beaucoup plus loin que la simple narration d’une enquête. Croyez-moi, à la fin on ne repart pas vers d’autres aventures. Ou alors bien différents. Si vous aimez les romans d’amour, ça va être compliqué. L’ouverture au monde commence par ce petit bout de pays refermé sur lui-même (comme le sont tous les territoires qui mettent en avant une forte identité, un fort repli). Allez-y ! Vous en reviendrez changés ou fossilisés dans vos certitudes. Et pis des vacances sur une île avec des pierres sèches et des toitures en lauzes, baignée par le chant des cigales et parfumées d’herbes aromatiques, ça ne se refuse pas.